L’histoire de la journée du 26 mars 1991 ou l’impraticable devoir de mémoire au Mali : de l’importante mission mémorielle de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR)

- Blogues

25 mars 2017

Antoine Stomboli

Conseiller juridique volontaire

Que s’est-il passé le 26 mars 1991 à Bamako, au Mali ? Le 22 mars 1991, des « milliers » d’étudiants, de fonctionnaire et d’ouvriers sortent dans les rues manifester leur désir d’une nouvelle ère au Mali : la fin de la concentration des pouvoirs et l’instauration du multipartisme dans un système démocratique. Le régime de Moussa Traoré commence à faiblir sous la pression d’une situation économique qui ne permet plus aux Maliens d’être satisfaits de la situation politique. Tel un animal blessé, le régime dictatorial commet l’irréparable, une erreur de lecture bien trop souvent répétée par les régimes autoritaires : il se retourne contre sa population et une centaine de personnes tombent sous les balles. Le 26 mars 1991, un coup d’Etat réussi par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré chasse Moussa Traoré du pouvoir en promettant l’avènement d’une ère de liberté nouvelle.

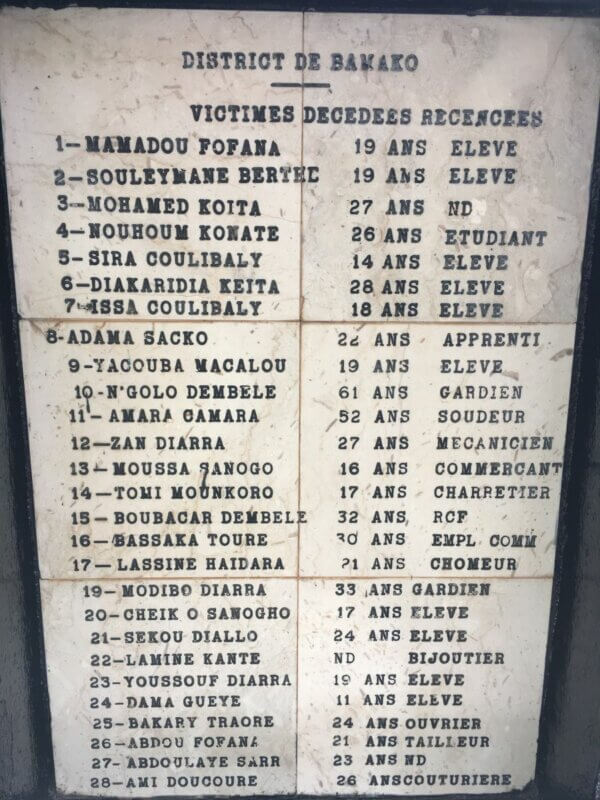

Ces faits-là, personne ne les remet en question. La politique mémorielle mise en place à la suite de cet évènement, va se concentrer sur la figure victimaire des étudiants tombés sous les coups de la dictature. Le vocabulaire choisi est fortement moral, spirituel et traditionnel : le 26 mars est officiellement baptisé la « journée des martyrs » et les victimes sont érigées en héros de la démocratie. « Le culte du martyr organise une symbolique du courage, une exaltation de la souffrance1 » et des monuments sont construits dans toutes les villes ayant enregistré des morts à la mémoire des martyrs. À Bamako, le carré des martyrs dans le cimetière de Niaréla fait face au monument des martyrs de la démocratie.

Par cette politique mémorielle, il s’agit d’aller au-delà du simple fait intransitif. L’utilisation de cet évènement est pensée comme devant servir d’exemple à ne pas répéter, une leçon du passé qui devient principe d’action pour le présent. L’émotion de ceux qui commémorent les martyrs de la démocratie vient du rapport qu’ils engagent avec l’évènement, sans que celui-ci n’ait été nécessairement vécu directement, et dépend pour cela de leur propre représentation des victimes disparues. C’est ainsi que les mémoriaux suscitent des images et des notions qui renvoient toujours à l’innocence de la victime, comme la (forcément) noble cause pour laquelle ils sont morts, ou l’inscription de leur (jeune) âge.

Les mémoriaux sont ainsi pensés comme ayant une portée pédagogique. Le rapport entre la victime et l’intemporalité du monument fait du survivant un témoin, un agent moral de gardien du passé, œuvrant contre la répétition de la barbarie. Le mémorial n’est ainsi que la matérialisation physique de la souffrance, une souffrance passée mais paradoxalement reconnue comme intemporelle. Inscrire le passé douloureux dans la pierre, c’est appeler à la mémoire des souffrances pour, in fine, marquer la continuité de la vie. Cependant, la souffrance à proprement dite, est dénuée de fonction sociale si elle ne sert pas à comprendre les causes de celle-ci. La souffrance, sentiment éminemment humain, ne serait que physique si elle n’acquérait pas une dimension explicative à la gratuité des violences subies et si elle ne donnait pas un sens et un contexte à la mémoire du traumatisme. Nous verrons qu’en l’absence d’un travail pédagogique au Mali, le détachement de l’évènement (les étudiants tués par le régime) de son contexte (politique et institutionnel), amène à éclipser la question du sens de la violence. Toutefois, « les expériences humaines ne naissent pourtant pas hors de la question du sens2 » et cette réponse à la question du « pourquoi » correspond à la tentative d’intégration d’un passé douloureux effectué non seulement par les victimes, mais aussi par la nation malienne.

La délicate utilisation mémorielle des martyrs de la démocratie au Mali

La représentation de la victime disparue pour la cause de la démocratie n’a que trop peu bénéficié d’un travail d’explication sur les causes et les conséquences de cet évènement et les Maliens n’ont ainsi jamais été dans la capacité de s’approprier cette histoire collective. Tout du moins, l’avènement de la promesse démocratique n’a pas été à la hauteur des attentes et les Maliens n’ont fait que constater la dégradation des services publics, de la qualité des soins, de l’enseignement et de l’amplification de la corruption3 dans toutes les institutions, notamment dans le secteur de la justice.

La démocratie au Mali est allée de pair avec l’effondrement des services publics et s’il faudrait analyser plus en profondeur cette relation de cause à effet, reste un sentiment partagé par de nombreux maliens :

« Pendant ce temps, et en réalité, ceux qui les poussaient à affronter les balles de fusils, mais qui n’osaient jamais s’exposer, se « sucrent » aujourd’hui, indécemment, sur le dos de la « démocratie » et devant un peuple désabusé et, honteusement, trahi. Les acteurs politiques de la révolution de mars 1991, ont, tout simplement, trahi le peuple malien et la mémoire des martyrs tombés sous le coup de la révolution. »4

Chacun va ainsi construire sa propre représentation et sa propre vérité des évènements passés. L’exposition permanente d’une vérité officielle sans qu’aucun travail de mémoire en amont ou en aval de la transition n’ait été effectué, témoigne de façon presque indécente de la violence d’hier, extirpée du contexte de la transition démocratique. Puisqu’aucun travail d’explication historique de la nécessité démocratique n’a été fait, c’est tout une frange de la population qui en vient à considérer que le régime dictatorial de Moussa Traoré était préférable à une démocratie considérée comme imposée par l’Occident et les exigences des programmes d’ajustement structurel des bailleurs de fonds internationaux comme le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale. Pour expliquer simplement, c’est l’expression de la nostalgie d’un passé où les conditions socio-économiques sont considérées comme meilleures qu’aujourd’hui, où une certaine paix sociale régnait et où les personnes se sentaient en sécurité. Dès lors, la commémoration du 26 mars perd tout son sens lorsqu’est négligée toute la vérité d’un nombre important de citoyens maliens et va ainsi créer un sentiment d’inégalité de traitement entre les différentes couches de la population ; car ceux qui ne s’inscrivent pas dans cette commémoration sont de fait écartés de la pensée collective dominante.

La recherche du sens des évènements passés passe ainsi par des commémorations autour d’un mémorial. La nécessité de penser le mémorial et d’organiser l’initiative de mémoire autour de celui-ci est une condition sine qua non de son succès. Toutefois, la contextualisation du mémorial rencontre des difficultés dans le cas d’une mémoire imposée puisqu’elle a tendance à se focaliser sur la mémoire de certains groupes dominants au détriment des sans-voix. Ériger un monument pour certains morts, par exemple les combattants pour la démocratie, néglige de facto un autre groupe : les partisans, à tort ou à raison, de l’ancien régime dictatorial de Moussa Traoré. Cette exclusion est inéluctablement source de division et un obstacle à la réconciliation. Car la commémoration des morts renvoie à un aspect rituel, fortement traditionnel et donc propre à l’identité d’un groupe « ceux qui commémorent les mêmes faits font partie du même ensemble, partagent les valeurs communes et préparent ensemble un avenir pour les générations nouvelles5 ». Or, puisqu’il y a une victime, il y a forcément un « bourreau » pour lequel, alors, la commémoration ne fait que renvoyer le souvenir de la défaite, « la commémoration peut participer à l’entretien du sentiment de vengeance et introduire une répétition des horreurs et la spirale de la violence6 ». Le mémorial doit certes honorer la mémoire des victimes, mais aussi dépasser le simple rappel des divisions et de la souffrance passée. L’initiative mémorielle autour de la journée du 26 mars ne saurait passer pour une réparation du gouvernement si elle est détachée des causes et des conséquences du conflit et si elle ne marque pas une rupture dans la mémoire collective dans laquelle la souffrance serait inutile et tout aussi dommageable pour la victime victorieuse que pour le criminel défait.

La mémoire collective et le traitement historique du passé sont des enjeux primordiaux car ils aident l’individu à se construire un cadre social d’inclusion dans une société. Par le jeu de la mémoire, ils forgent les façons de penser et de se comporter individuellement. Les idéologies qui ont essayé de rompre avec le passé en éliminant les traditions et les croyances, comme le maoïsme ou l’idéologie khmère rouge par exemple, ont toutes sombré dans la violence, justifiant les plus sombres massacres au nom d’une harmonie entre les hommes. Quant aux idéologies qui ont voué un culte au passé, réduit à l’exaltation des grands souvenirs collectifs, elles ont été un des éléments essentiels des régimes fascistes et nazis. En période post-conflit, la gestion du passé est un élément clé des garanties de non-répétition. Deux composantes doivent être prises en compte : regarder le passé (la guerre) sous l’œil du présent (la paix) à des fins de non-répétition, mais ne doivent cependant pas amener à cultiver le passé d’avant-guerre comme « idéal » puisqu’à l’époque pacifié. En effet, ce sont toutes les conditions sociales, économiques, politiques et la faiblesse de l’État qui mènent à la guerre. Le conservatisme social, qui va de pair avec le culte du passé, pousse inéluctablement au déclin des différents individus, alors incapables de reprendre la condition et la position qu’ils avaient avant la crise.

Du travail nécessaire au devoir impossible : l’importante mission mémorielle de la CVJR

Le socle des valeurs fondamentales de l’être humain s’acquière avec la mémoire des évènements historiques. Le droit est l’exemple par excellence de l’adaptation des valeurs aux évènements du passé. C’est après la bataille de Solferino en 1859 qu’Henry Dunant fonda la Croix-Rouge, et après la Seconde Guerre mondiale que le droit international humanitaire fut consacré universellement dans les Conventions de Genève de 1949. Le droit est une injonction à se conformer à un ordre de valeurs, difficile, voire impossible à remettre en question. À la manière de cette injonction, le devoir de mémoire participerait à la cohérence d’une conduite éthique personnelle selon laquelle nous ne pouvons pas, sans cesse, remettre en question les valeurs fondamentales acquises. Puisque les choix du passé qui ont mené à la guerre remettaient en question notre socle social de référence morale, l’injonction de mémoire participerait à ne pas renouveler des choix censés « choquer la conscience de l’humanité ». Toutefois, le devoir ou l’injonction de se souvenir, par le droit ou plus généralement sous l’action du politique, est un registre provenant des démocraties modernes occidentales, essentiellement européennes, et sont apparus avec vigueur suite aux deux conflits mondiaux. La différence avec les États en transition postmoderne nous pousse à relativiser l’efficacité d’une injonction au souvenir. D’une part car la guerre a changé, elle n’est quasiment plus le fruit de la volonté de deux ou plusieurs États qui s’affrontent pour leur domination respective, mais elle est le fruit de la contestation de la légitimité du pouvoir central. D’autre part, l’injonction de se souvenir ne peut venir que d’un pouvoir perçu comme légitime aux yeux de la population. Or, le devoir de se souvenir semble être politisé, et dans des contextes sensibles comme au Mali, il est alors perçu comme instrumentalisé, au service d’un pouvoir qui tire sa légitimité d’un coup d’État ou d’une victoire plus ou moins démocratique d’une opposition de façade absorbée par le pouvoir en place ou gangréné par le clientélisme.

Au Mali, les cercles privés restent le levier par excellence de la transmission, bien souvent orale, de la mémoire. Ici se révèle la différence entre un devoir de mémoire et un travail sur celle-ci. Le devoir en tant qu’obligation ne saurait être imposé dans les États en reconstruction comme une leçon à réciter justement parce qu’une leçon n’est apprise que si elle est considérée comme nécessaire, significative et légitime. La prescription d’une mémoire par une source qui ne tire pas légitimité aux yeux de celui auquel on commande le souvenir, le maniement de l’histoire officielle commémorée, célébrée et au final imposée, use des mêmes ressources que les États totalitaires et autoritaires.

L’histoire imposée mobilise des discours d’intimidation, de peur, de stigmatisation ou d’élimination de ceux qui refusent ; la séduction, la flatterie et l’exposition de ceux qui acceptent. Le travail de mémoire correspond ainsi mieux à l’histoire moderne pensée comme un processus de vérifi¬cation de la vérité émise par les entrepreneurs de mémoire officiels, où les agents sociaux retrouvent leur capacité à faire récit sur l’espace public. Il faudrait dès lors, plutôt proposer la mémoire par un travail sur une vérité complexe des faits, sur les différentes vérités subjectives qui composent l’histoire de la nation, un travail à réaliser avec tous les entrepreneurs de mémoires, dont les victimes. Ce n’est qu’une fois le travail de mémoire effectué que le glissement des commémorations du passé en une sorte de devoir moral, peut révéler son sens et sa légitimité.

Ces considérations sur la mémoire pourraient passer pour anecdotiques dans un Mali qui peine à se redresser de la crise de 2012 et où la situation socio-économique reste précaire. On pourrait aussi penser que ceux qui regrettent la dictature sont minoritaires et qu’avec le temps ces idées se raréfieraient. Pourtant, voici près d’un an que je suis au Mali et que j’ai entendu ce regret et cette nostalgie de la dictature à maintes reprises. S’il faudrait évidemment analyser ce sentiment de façon empirique, les discussions que j’ai pu avoir ou que j’ai écoutées à ce sujet montrent de façon palpable que les mémoires ne sont pas réconciliées au Mali. Le mandat de la Commission Vérité Justice Réconciliation (CVJR) est très parlant à ce sujet : « les conflits intercommunautaires, récurrents, sont une des preuves de ces difficultés et de la nécessité de permettre à toutes les communautés maliennes de se retrouver dans le roman national et la mémoire collective7 ».

On mesure ici toute l’importance de la mission mémorielle de la CVJR qui selon son mandat, doit effectuer:

« Un travail complet de traitement du passé […] : la Nation doit regarder son héritage en face, comprendre son passé pour mieux pouvoir le dépasser […]. Force est de reconnaitre que notre pays, jusqu’ici, s’est progressivement installé dans une culture du non-dit ; du déni de la vérité ; de l’escamotage de la citoyenneté. En l’absence d’une réelle confrontation du passé, en l’absence d’une véritable mémoire collective qui intégrerait ce passé douloureux, nombre de Maliens n’ont plus conscience d’appartenir à un ensemble collectif national, guidé par une volonté commune de vivre ensemble. »8

Ce travail de mémoire ne sera possible que si toutes les conditions de la construction objective de l’histoire sont réunies et que chaque entrepreneur de mémoire, les décideurs, les citoyens comme les victimes, soient capables de reconnaitre et de s’approprier cette histoire nationale. Le rapport final de la CVJR établissant la vérité sur les conflits de 1963 à nos jours ne sera profitable à la construction de l’identité malienne qu’à la condition qu’il soit diffusé largement et que des programmes d’enseignement aux étudiants et de sensibilisation à la population soient mis en place. Sans cela, le récit national sera toujours considéré comme étant « imposé » tout en sachant que la diffusion de la mémoire au Mali reste soumise aux logiques économiques d’un État à reconstruire et où la sphère publique de dialogue doit composer avec des moyens de communications (radio, journaux, télévision, internet) difficiles d’accès pour la majorité. Les infrastructures de communica¬tion entre le Nord et le Sud au Mali, révèlent à cet effet une inégalité de traitement frappante. La récente crise de 2012 et les autres rébellions au Mali sont principalement causées par ces inégalités. A cet effet, la question de la région de l’Azawad au nord du Mali devra faire l’objet d’une diffusion et d’une large communication de cette vérité par les autorités politiques.

Le contrat démocratique est intrinsèquement lié à la construction d’une volonté générale à même de faire émerger des choix politiques. Toutefois, cette volonté générale est absente au Mali, signe en est de l’extrême faible taux de participation9 aux différentes élections. L’identification d’une volonté générale au Mali ne pourra être rendue possible qu’avec un travail de mémoire à même de garantir la non-répétition des crises. Ce travail de la CVJR devra composer avec différentes vérités subjectives afin de les unifier dans une vision généralement partagée, tout en expliquant pourquoi cela n’est possible qu’avec une culture respectueuse des droits et libertés fondamentales de l’être humain. La nécessaire confiance des citoyens dans les institutions ne passe pas uniquement par des réformes économiques, mais par la prise de conscience que chaque citoyen est individuellement responsable tout en étant universellement humain.

Sur l’auteur

Antoine Stomboli est conseiller juridique volontaire d’Avocats sans frontières Canada déployé au Mali dans le cadre du projet Justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et autres personnes affectées par la crise au Mali (JUPREC). Son mandat s’insère dans les activités en justice transitionnelle. Ce projet est mis en œuvre par Avocats sans frontières Canada (ASFC) grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada accordé par l’entremise d’Affaires mondiales Canada

Références

1 Ewa BOGALSKA-MARTIN, Entre mémoire et oubli. Le destin croisé des héros et des victimes, L’Harmattan, « La librairie des Humanités », 2008, p. 80.

2 Jacques ROISIN, De la survivance à la vie, Essai sur le traumatisme psychique et sa guérison, PUF, 2010, p. 62.

3 JUPREC, Etude sur la perception des jeunes sur le phénomène de la corruption au Mali, Bamako, novembre 2016, p. 21.

4 Malijet, 26 mars 1991 – 26 mars 2016 : 25 ans de trahison ! 25 mars 2016, disponible en ligne, http://malijet.com/a_la_une_du_mali/151019-26-mars-1991-%E2%80%93-26-mars-2016-25-ans-de-trahison.html (21/03/2016)

5 Ewa BOGALSKA-MARTIN, op.cit. (n. 1), p. 268.

6 Denis PESCHANSKI et Denis MARÉCHAL (dir.), Les chantiers de la mémoire, INA, « Médias histoire », 2013, p. 67.

7 Commission vérité, justice et réconciliation, stratégie d’intervention 2016-2017, p. 3, disponible en ligne http://cvjrmali.com/data/documents/Strate__gie-CVJR-FINAL_1.pdf (22/03/2017).

8 Ibid.

9 Le taux d’abstention à l’élection présidentielle (la plus importante au Mali, régime semi-présidentiel) en 2007 était de 74 % parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales. En 2013, on constate un sursaut de participation avec une abstention de 51 %. Ce bon résultat ne se confirmera pas avec les législatives de 2013 qui suivirent, puisque le taux d’abstention remontera à 63 % alors qu’il s’élevait à presque 68 % en 2007. Le taux d’abstention dans la municipalité de Bamako aux dernières élections municipale de 2016 avoisinait les 75 %.